Le candidat Sarkozy

avait

fait du mot « rupture » un slogan

de sa campagne électorale. On sait,

depuis qu’il a été élu

à la Présidence de la République, que

le vocable ne

signifie pas autre chose que l’accentuation

de la même politique rétrograde au

service des puissants et des

privilégiés poursuivie jusque-là. Une

politique à

laquelle, en tant que

ministre, il avait

déjà lui-même

largement contribué et dans son

sens le

plus négatif. La

constatation est

encore plus évidente

quand on entend le

même s’exprimer sur les questions

léguées par la domination coloniale et les nouveaux rapports qui

devraient

s’établir entre

la France et les pays

nouvellement indépendants.

Pour

ce qui est de l’Algérie, près de

cinquante ans après la fin

d’une guerre dont les terribles traces

ne sont pas encore effacées,

il

paraissait grand temps à la majorité des

Français de signer ce

traité de paix et d’amitié que, les deux peuples

souhaitent depuis

longtemps. Mais, avant même de s’installer

à l’ Elysée, Nicolas

Sarkozy en avait déjà rejeté

l’idée, déclarant

que « l’amitié

n’avait pas

besoin d’être gravée dans le marbre

d’un traité ». Il

n’en est donc

plus question. C’est dans le même esprit

qu’il s’adressait aux Africains dans

son discours de Dakar. Il y révélait

une incroyable

ignorance des

réalités historiques faisant appel, en

plus, à tous les poncifs du colonialisme pour tenter de

justifier la mise

en tutelle du continent. Ignorées,

les raisons véritables des conquêtes,

ignorés les massacres, les travaux

forcés, le vol des terres, la destruction des anciennes

cultures et

civilisations, le racisme et les inégalités de

traitement

institutionnalisés !

Faut-il s’en

étonner de la part d’un homme dont

de

multiples déclarations

n’ont pas manqué

d’exalter le « rôle

positif de la colonisation » ?

Les

véritables porte-parole

des peuples africains,

contrairement à ce qu’en attendaient Nicolas

Sarkozy et ses conseillers ont

vivement réagi à ce discours, ressenti comme une

provocation. L’historien

camerounais Achille M’Bembe interviewé par un

journaliste pour commenter les

propos du Président résumait ainsi leurs

pensées :

« Sarkozy

invente une Afrique fantôme... Une Afrique imaginaire

peuplée de mythes sortis

tout droit du bréviaire raciste du XIXème

siècle... Nous ne voulons pas revenir

à ce genre de vision du monde qui a servi à

légitimer la colonisation »...Le

même observait

en outre que « depuis

1960, la France

soutient systématiquement en Afrique les régimes

les plus corrompus et qui se

sont le plus investis dans la destruction de leurs peuples :

au Gabon, au

Cameroun, au Togo, au Congo et ailleurs »…

Nous savions nous aussi que, ce n’est pas sur la « bonne volonté » et « l’esprit d’ouverture » de Sarkozy et de ceux qui l’entourent qu’il faudrait compter pour qu’enfin s’ouvre un nouveau chapitre des relations entre la France et les peuples si longtemps subjugués mais avant tout sur l’union de tous les anticolonialistes où qu’ils se trouvent en Afrique ou en Europe. C’est à cela que, pour sa part, l’ ACCA contInuera d’œuvrer .

Henri ALLEG, octobre 2007

Sarkozy sur les traces

de « Tintin en

Afrique »

« En s’adressant le 26 juillet dernier aux universitaires et étudiants réunis à l’université Cheickh Anta Diop à Dakar, Sarkozy a tenu des propos scandaleux, provocateurs, qui ont été reçus comme une insulte un peu partout dans le continent africain. Passe encore qu’il refuse l’idée de « repentance » à propos de l’époque coloniale : nous rejetons aussi ce concept d’origine religieuse, parce qu’il n’y a pas de culpabilité collective d’un peuple français ou allemand pour les crimes que certains de ses citoyens ont commis. Mais il est inacceptable de reparler des « côtés positifs » de la colonisation à ceux qui l’ont subie : on ne peut établir en 2007 de relations amicales, solidaires, sur un pied d’égalité avec les peuples d’Afrique en niant la réalité historique, les dimensions criminelles du système colonial : l’esclavage autrefois et le travail forcé son succédané jusqu’en 1946, les tortures et les massacres des conquêtes et répressions coloniales, la domination politique, militaire, diplomatique de notions niées, et plus encore l’exploitation par les banquiers et industriels de la « métropole » des richesses minières, énergétiques ou agricoles du pays colonisé. Le système colonial perpétue le sous-développement de la colonie, dont le rôle se limite à fournir, à bas prix, des matières premières aux usines de la « métropole » industrialisée.

En ce sens, le système d’origine coloniale est toujours actuel, car, en 2007, le monde est toujours partagé en « pays du sud » fournisseurs de matières premières mis dans l’incapacité de s’industrialiser, au profit des financiers et affairistes des grandes puissances industrielles et commerciales. Ce système « mondialisé », financier, militaire, a ses politiciens, ses idéologues dont Sarkozy et ses amis de l’UMP.

Mais ne nous y trompons pas ; certains d’entre eux ne relèvent pas de la droite : P. Lamy, président de l’OMC dont le rôle est d’écraser les produits des pays du sud par la concurrence du marché mondial, Strauss kahn qui dirige le FMI, imposant la loi financière des grandes puissances aux pays démunis sont toujours d’éminents membres du P. S. français. Bernard Kouchner se dit toujours de gauche à la tête du Quai d’Orsay alors qu’il est le théoricien mondial du « droit d’ingérence » des grandes puissances dans les pays du sud : les prétextes « humanitaires » ont beaucoup servi aux puissances coloniales depuis deux siècles, Kouchner n’a rien inventé quand il nous menace d’une intervention militaire française au Soudan, après le Tchad, l’Afghanistan, où sont déjà nos troupes. Cela en parfaite harmonie avec le président Sarkozy qui, à Dakar, a défini « les Africains » comme il y a 60 ans le faisait le dessinateur belge Hergé dans « Tintin au Congo » ; selon Tintin et Sarkozy ils seraient toujours ces grands enfants inachevés condamnés par leur nature à ne pas se développer, si d’autres (les blancs ?) ne prennent pas leur destin en main à leur place ; quelques phrases de Tintin-Sarkozy à Dakar, grandiloquentes, sont d’ahurissantes bêtises : « L’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. [Le paysan ] est resté immobile au milieu d’un ordre immuable où tout semble être écrit d’avance […]. Jamais [il] ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne lui vient à l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin »

« L’Afrique a réveillé les joies simples, les bonheurs éphémères et ce besoin, ce besoin auquel je crois moi-même tant, ce besoin de croire plutôt que de comprendre, ce besoin de ressentir plutôt que de raisonner ».

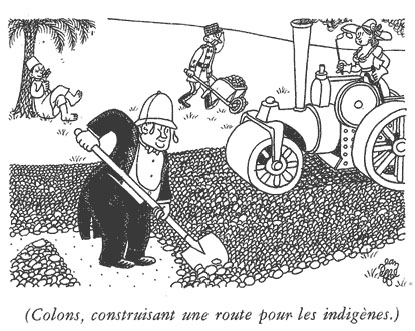

« Le colonisateur est venu, il a pris, il s’est servi, il a exploité (…), il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail. Il a pris mais je veux dire avec respect qu’il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Ils croyaient briser les chaînes de l’obscurantisme, de la superstition, de la servitude ».

Face au retour en force du passé colonial à la tête de l’état français, ne serait-il pas temps de construire en France un front de résistance anticolonialiste et anti-impérialiste ? La diversité de nos organisations respectives n’est pas un obstacle, nous avons un idéal d’égalité entre les hommes et les peuples, que Messieurs Sarkozy et Kouchner ne partagent pas.

(Résumé de son intervention au stand

de l’ACCA, Fête de l’Humanité

, 16

sept.2007)

« Maintien de l’ordre » et poursuite du pillage colonial

Afin de préserver son avenir, le colonialisme a besoin de truquer son

histoire. C’est le sens de la loi de février 2005, dont le but était de

trouver une justification au pillage des pays asservis par la métropole.

A peine élu, la Président Sarkozy est allé confirmer au Sénégal que la

France refuserait toute autocritique sur de sujet .Selon lui, on aurait

donc eu une période d’assistance (la période coloniale) et une période

de coopération ( la période post-coloniale, de 1962 à 2007)…

Depuis 1962, les armées françaises sont intervenues en action de combat

vingt huit fois de manière officielle sur le sol et dans les airs de douze

pays indépendants d’Afrique. Quel que soit le type et le niveau de

l’intervention militaire ( on peut en distinguer trois), l’objectif est

toujours le même : installer ou consolider une présence menaçante destinée

à protéger les intérêts de quelques très grandes entreprises françaises

opérant sur place. Des milliers d’Africains ont été tués au cours de ces opérations.

1. Les actions de «maintien de l’ordre» ou de «défense

de l’état de droit» n’ont été que des opérations de répression dirigées

contre des mouvements populaires : Sénégal, 1962 ; Gabon, 1964 ; Tchad,

1968-72 ; Zaïre, 1977 ;Togo, 1986 ; Gabon, 1990 ; Rwanda, 1990 ;

Centrafrique, 1997).Elles ont été très violentes et ont toutes abouti à

la remise en place, pour longtemps, de «régimes amis» qui ont permis au

pillage colonial se perpétuer bien après les indépendances.

2. Les opérations de «sauvetage et d’exfiltration», toujours systéma-

-tiquement surdimensionnées, ont permis à chaque fois, sous le couvert

«humanitaire», d’installer durablement des corps expéditionnaires de

«surveillance» et «d’appui» : Mauritanie, 1977 ; («Lamantin») ; Zaïre, 1978

(la fameuse action sur Kolwési) ; 1983 ; Rwanda, 1990-93 («Noroît») ;

1997 et 1998, Congo («Pélican», «Antilope», «Malachite») ; Côte d’Ivoire,

2002 («Licorne 1»).

3. Les «actions d’interposition au service de la paix» ont systéma-

-tiquement permis d’installer de manière définitive des bases stratégiques

considérables ( de 2000 à 5000 hommes) : Tchad, 1978 «Tacaud») ; Tchad, 1983,

1986 («Manta», «Epervier») ; Erythrée, Ethiopie, (1991, 1999) ;

R.D.C., 2003 («Artémis»). Côte d’Ivoire, 2004 («Licorne 2»).

En 2007, la France entretient un corps expéditionnaire réparti sur plus de

dix pays d’Afrique . Forte de plus de 10 000 hommes, cette armée coloniale

tient en respect les peuples de la région et constitue, sous couvert

humanitaire et pacifique, un frein à leur progrès politique et à leur

libération économique.

Afin de participer à la prise de conscience de la perpétuation de la

violence coloniale, nous pourrions demander par exemple à nos députés

de demander des comptes , dans le cadre des « questions au gouvernement »,

et appuyer toutes les initiatives anticolonialistes demandant le

démantèlement des bases et le retour immédiat de tous les personnels

militaires. Ne serait-ce pas un moyen de faire des économies,

puisqu’il en est question si souvent ?...

Résumé de son Intervention au

stand de l’ACCA, Fête de l’Humanité,( 16.09.07)

INDOCHINE-ALGERIE : DU

BON USAGE

COLONIAL DU NAPALM

Etre

un historien de la guerre dite

« française »

d’Indochine est parfois un peu lassant… On a trop

souvent l’impression de révéler

des

faits connus, certes, de la (petite) communauté des

spécialistes, mais

découverts avec stupéfaction par des gens

pourtant par ailleurs curieux et même

érudits.

Il

faut donc rappeler,

lapalicissadement mais inlassablement, qu’avant la guerre

d’Algérie

(1954-1962), il y eut la guerre d’Indochine (1945-1954),

qu’avant le 1 er

novembre 1954 (Toussaint des Aurès) il y eut… le

7 mai 1954 (choc de Dien Bien

Phu).

C’est

à cette prééminence

chronologique, dont les peuples de la région se seraient

bien passés, que

l’Indochine doit son statut de

« laboratoire » de

l’Algérie.

Il

y a quelques années, avec le débat

sur le drame de l’usage de la torture lors de la guerre

d’Algérie, nous avons

été quelques-uns à rappeler que bien

des officiers gégéneurs (nous avons les

noms) qui s’étaient tristement

illustrés, lors du conflit franco-algérien,

avaient fourbi leurs armes sur les rives du Fleuve rouge ou dans la

jungle

indochinoise. Ce qui ne signifie évidemment pas que

l’étendue de cette gangrène

fut la même dans les deux conflits.

La sortie du film L’Ennemi intime, de Florent Emilio Siri, sur un scénario de Patrick Rotman, a amené bien des journalistes, bien des observateurs et, bientôt, le grand public, à découvrir avec horreur que la napalm, cette essence gélifiée qui portait la mort enflammée, fut une arme utilisée lors du conflit franco-algérien. Certains ont même ajouté : finalement, nous avions fait la même chose en Algérie que, plus tard, les Américains au Vietnam.

Mais

la terre vietnamienne n’a pas

attendu les sinistres B.52 US pour connaître

l’horreur du napalm. Il y a bien

longtemps que ses fils avaient reçu cet enfer du ciel,

lancé par des avions…

français.

Prévert,

peut-être le premier, avait

lancé un cri d’alarme, dès

1953 :

« Cependant

que très loin on

allume des lampions

des lampions au napalm sur de

pauvres

paillotes

et des femmes et des hommes des

enfants

du Vietnam

dorment les yeux grands ouverts

sur la

terre brûlée… »[1]

Et

c’est l’un des héros de la saga

militaire française du XX è siècle, le

général (fait maréchal à

titre posthume)

de Lattre qui a été le père de cette

utilisation. Père honteux ? Père

caché ? Non pas.

De

Lattre est nommé commandant en chef

du Corps expéditionnaire français en Indochine le

6 décembre 1950, au lendemain

d’un premier désastre, dit de

la RC 4

(route Cao Bang-Lang Son), au nord-Tonkin.

Ses premières instructions, début janvier 1951,

rapportée avec ferveur par

Lucien Bodard, sont les suivantes : « … que toute la

chasse y soit, que cela

mitraille, que cela bombarde. Du napalm, du napalm en masse ;

je veux que,

tout autour, ça grille les Viets »[2] (on ne disait pas, alors, Vietnamiens,

c’eût été trop

d’honneur,

pour nommer l’adversaire).

Il

n’a pas à attendre longtemps. Dès la

mi-janvier, un nouveau choc a lieu avec

les troupes Viet Minh, près de Vinh Yen, toujours au Tonkin. S’il faut donner une

date d’apparition du napalm au

Vietnam, c’est donc celle-ci : 15 janvier 1951 (nous

sommes donc huit

années pleines avant l’intrigue de l’Ennemi

intime). Le correspondant du Monde,

Charles

Favrel, décrit alors le spectacle : « La

bataille fait rage. Les “King Cobra“ et les

“Hélicat“ rasent les crêtes,

et le

terrifiant napalm anéantit une brigade

ennemie »[3]. Terrifiant : Favrel a

utilisé le

mot approprié. Il suffit de lire les Mémoires des

combattants vietnamiens

d’alors, lorsqu’ils découvrirent les

effets du napalm, pour en être convaincus.

Là

où Favrel a du mal à cacher son horreur, Bodard,

toujours lui, ne peut masquer

une certaine jubilation :

« Tout à coup

jaillit une énorme boule

de feu, un soleil couleur de corail. On dirait qu’elle sort

de la terre

elle-même, mais elle dégringole vers le bas, elle

se répand comme une nappe sur

tout un flanc. En quelques secondes, tout est embrasé, tout

est léché par une

langue de feu ; et puis il ne reste plus que des colonnes

d’énormes fumées

grasses et noires. Il n’a pas fallu une minute pour que la

“chose“ brûle la

colline entière – et alors je comprends.

C’est le napalm. Je viens d’assister à

son premier jet, à la première mousson du liquide

incandescent en Indochine

(…). Maintenant le napalm règne sur tout le

paysage – volutes rouges et

tourbillons noirs. C’est comme si de monstrueuses

orchidées de mort avaient

fleuri partout. Les crêtes surtout ne sont plus que des tas

d’incandescence. Et

les bouffées de vent apportent l’odeur du

cramé. Là où il y avait la nature,

dans sa verdoyance, il ne reste plus que des taches

calcinées où plus rien ne

brûle, ou même plus rien ne fume – la

paix du feu. Je redescends encore une

fois du mirador. Les aviateurs, à leurs micros, clament que

les flammes ont

couru plus vite que les Viets, elles en ont rattrapé et

englouti des centaines,

des milliers peut-être. Ils ont vu des hommes

s’enfuir et être happés par

derrière – ils continuaient encore à

courir quelques mètres, torches vivantes

qui s’éteignaient en quelques

secondes »[4].

Dès

lors, cet usage ne cessera plus. A chaque fois que le Corps

expéditionnaire fut

en difficulté – et il le fut de plus en plus

– le napalm fut l’arme suprême.

Jusque et y compris à Dien Bien Phu.

Ce

qui n’arrêta évidemment pas le cours des

choses.

Mais

il n’est pas inutile de rappeler à cette France en

voie de sarkoïsation, fière

de ses valeurs, fière de son passé colonial, que

le feu tricolore tua souvent

et marqua bien des

peaux indigènes.

[1]

Poème de 1953, in La pluie et le beau temps,

Paris, Gallimard,

Coll. Le Point du Jour, 1955

[2]

Instructions données au général

Hartemann, commandant en chef de

l’aviation du corps expéditionnaire ; cité par Lucien Bodard, La

guerre

d’Indochine, Vol. IV, L’Aventure,

Paris,

Gallimard, 1967

[3]

22 mars 1951.

[4]

Ouvrage cité.

Jean-Philippe Ould Aoudia 22 octobre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSELa lecture lundi 22 octobre 2007 de la lettre de Guy Môquet, fusillé par les nazis, est à mettre en parallèle avec la lecture lundi 18 mars 1962 de la lettre du ministre de l’Éducation nationale de l’époque dans toutes les écoles de France.Celui-ci entendait associer l’Université française au deuil lié à l’assassinat, par l’OAS, trois jours auparavant, de six fonctionnaires de l’Éducation nationale : « …Unis dans le sacrifice comme ils l’étaient dans leur œuvre d’éducation, ils doivent le demeurer dans notre souvenir ».

La décision de rappeler, aujourd’hui, le souvenir du sacrifice de Guy Môquet serait moins ambiguë si, par ailleurs, le pouvoir politique n’apportait pas sa caution à ces nostalgiques de l’Algérie coloniale qui honorent et justifient, aujourd’hui, les assassins des Inspecteurs des Centres sociaux éducatifs : « morts au champ d’honneur de leur travail…victimes de leur engagement pour les valeurs de la République ».

Pour nous contacter, cliquez ici !

| Site

hébergé par NetAktiv |

Copyleft "Ppeuples libres" 2006‚ tous droits réservés |

Remerciements www.le site du zéro |

Site Optimisé pour Mozilla FIREFOX 1.5 pour TOUS les navigateurs ! |