par

Numancia Martínez

Poggi.

Le carrefour du

Général Jacques PÂRIS de BOLLARDIERE

a été inauguré

le 29 novembre à Paris.

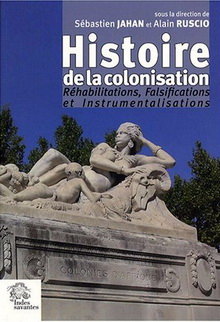

Histoire

de la colonisation : Réhabilitations, Falsifications et

Instrumentalisations

Histoire

de la colonisation : Réhabilitations, Falsifications et

Instrumentalisations

Sous la direction de

Sébastien Jahan & Alain Ruscio

Contributions de Sidi

Mohammed Barkat, Anissa

Bouayed, Michele Brondino, Catherine Coquery-Vidrovitch, Philippe

Dumont, Vincent Geisser, Mohammed Harbi, Sébastien Jahan,

Gilles

Manceron, Gilbert Meynier, Rosa Moussaoui, François Nadiras,

Jean-Philippe Ould-Aoudia, Mickaëlla Perina, Delphine

Robic-Diaz,

Alain Ruscio, Odile Tobner, Trinh Van Thao, Jan Vandersmissen.

La France du

début du XXI è

siècle a la fièvre… post-coloniale.

Aussi

étonnant que cela puisse paraître – et

que cela

paraîtra aux historiens de l’avenir – le

débat

sur « l’œuvre de la France outre-mer

» a

été réactivé et a de

nouveau

enflammé les passions. Une loi de février 2005

–

heureusement amputée de son aspect le plus choquant par la

suite

– a prétendu imposer aux historiens, mais aussi au

public,

une lecture unilatérale de l’histoire coloniale

française.

Epiphénomène

? Non point, affirment

les auteurs de ce livre, historiens, philosophes, politologues,

journalistes, responsables associatifs… Il y a bel et bien

un

retour de l’esprit colonial, illustré par mille et

un

autres petits et grands faits de la vie politique contemporaine, de la

réhabilitation de certains tueurs OAS au discours de Dakar

(juillet 2007), de l’insulte contre les harkis («

sous-hommes ») à l’exaltation

d’une

identité nationale que certains rêvent blanche et

chrétienne. lire

la suite

APPEL DE PERPIGNAN

le 7 novembre 2007

Alors que le discours sur les bienfaits de

la

colonisation semble être revenu à la mode, tout ce

que la France compte

de nostalgiques de l’Algérie française

et d’apologistes du colonialisme

lève la tête. Divers projets

s’inscrivent plus ou moins dans cette

perspective, tel le Mémorial national de la France

d’outre-mer annoncé

à Marseille, le Musée de l’histoire de

la France en Algérie à

Montpellier, et à Perpignan un Centre de la

Présence Française en

Algérie.

Le projet le plus avancé, celui de Perpignan, devrait ouvrir

ses portes en 2008...

Samedi

17 novembre à Gentilly

Journée de

solidarité avec la Palestine.

Dimanche

27 octobre à Bagnolet :

Journée anti-colonialiste et

anti-impérialiste

à l’occasion du 42ème anniversaire de

l’assassinat de

Mehdi BEN BARKA

intervention du président

de l'ACCA : Henri

Alleg

http://www.lariposte.com/Le-28-octobre-a-Bagnolet-journee-anti-colonialiste-912.html

http://paris.indymedia.org/breve.php3?id_breve=6862

http://www.demosphere.eu/node/3965

http://iso.metric2.free.fr/www/spip.php?article233

http://www.indigenes-republique.org/spip.php?article1055

http://www.survie-paris.org/

http://www.communautarisme.net/index.php?action=agregateur&=

A G I R

Contre le

Colonialisme Aujourd'hui

le site de l'association

SURVIE

ou cliquer sur le bandeau. http://survie-france.org/

Nota

:

Le Président de la

République,

Nicolas Sarkozy, a demandé aux enseignants

d’Histoire de lire à leurs

élèves,

ce 22 octobre, la dernière lettre de Guy Môquet,

fusillé le 22 octobre 1941.

Les réactions des enseignants ont été

diverses.

Pour

ma part, j’ai saisi cette

occasion pour rappeler – et sans doute pour apprendre

à beaucoup – que, ce même

jour, un Vietnamien avait lui aussi versé son sang pour la

France.

Le

22 octobre, je lirai la lettre de

Huynh Khuong An… pas à mes

élèves, puisque j’ai quitté

l’enseignement il y a

bien des années. Mais,

oui, je lirai la

lettre de Huynh Khuong An, un patriote vietnamien, un communiste

français et

vietnamien. A mes proches, à mes amis et même,

tiens, aux participants des VII

è Assises de la Coopération franco-vietnamienne

qui commenceront, heureuse

coïncidence, précisément ce 22 octobre,

à Montreuil.

Huynh

comment ? Peu de Français,

peu d’historiens, peu de ses camarades de Parti connaissent

son nom.

Il a

pourtant avec Guy Môquet deux

points, au moins, en commun : il était communiste

et il a été fusillé à

Châteaubriand, comme otage, le 22 octobre 1941. Il

était, par rapport au jeune

Guy, un vieux. Pensez

donc : il

avait 29 ans !

Né

à Saigon, dans ce Vietnam que les

colonialistes s’obstinaient alors à appeler Indochine,

il était venu en France, à Lyon, pour y

poursuivre des études. Qu’il

réussit brillamment, au point de devenir professeur

stagiaire de français. Non

sans s’investir à fond dans la vie politique

française. Membre du PCF,

Secrétaire des Etudiants communistes de la région

lyonnaise, il milite

beaucoup, en particulier au sein des Amis

de l’Union soviétique aux

côtés de son amie et compagne Germaine Barjon. En

1939, après l’interdiction du PCF, il participe

à la vie clandestine de son

Parti.

Nommé

au lycée de Versailles, c’est là

qu’il est arrêté (les sources

divergent : en mars ou en juin 1941), puis

envoyé à Châteaubriand. Le suite,

terrible, est connue.

Voici

sa lettre :

« Sois

courageuse, ma chérie. C’est sans aucun doute la

dernière fois que je t’écris.

Aujourd’hui, j’aurai vécu. Nous sommes

enfermés provisoirement dans une baraque

non habitée, une vingtaine de camarades, prêts

à mourir avec courage et avec

dignité. Tu n’auras pas honte de moi. Il te faudra

beaucoup de courage pour

vivre, plus qu’il n’en faut à moi pour

mourir. Mais il te faut absolument

vivre. Car il y a notre chéri, notre petit, que tu

embrasseras bien fort quand

tu le reverras. Il te faudra maintenant vivre de mon souvenir, de nos

heureux

souvenirs, des cinq années de bonheur que nous avons

vécues ensemble. Adieu, ma

chérie. »

Il y

a, à Paris, au père Lachaise, un

monument érigé aux martyrs de

Châteaubriand. Sous le nom de Huynh Khuong An,

une simple mention, d’ailleurs anachronique : Annamite.

Je

livre cette courte évocation à la

réflexion. Et si la présence d’un

immigré,

d’un colonisé, aux côtés des

martyrs

français,

était un clin d’œil de

l’Histoire ? Et si elle prenait valeur de

symbole ? Le régime de

Vichy, qui a livré les otages, ou les nazis, qui les ont

fusillés, ont très

certainement considéré avec mépris cet

étranger venu se mêler aux terroristes.

Lui ont-ils demandé de

prouver, par son ADN, le droit de mourir pour la France ?

Je

ne suis pas partisan du boycott de

la lecture de la lettre de Guy Môquet. Mais lisons

également, comme en écho,

comme en réponse à la xénophobie qui

(re)pointe son mufle, celle d’un

Vietnamien, un étranger et notre

frère

pourtant.

Jean-Philippe

Ould Aoudia 22 octobre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

La lecture

lundi 22 octobre 2007 de la lettre de Guy Môquet,

fusillé

par les nazis, est à mettre en parallèle avec la

lecture lundi 18 mars 1962 de la lettre du ministre de

l’Éducation

nationale de l’époque dans toutes les

écoles de

France.

Celui-ci

entendait associer l’Université

française au deuil

lié à l’assassinat, par

l’OAS, trois jours

auparavant, de six fonctionnaires de l’Éducation

nationale : « …Unis

dans le sacrifice comme

ils l’étaient dans leur œuvre

d’éducation, ils

doivent le demeurer dans notre souvenir ».

La décision

de rappeler, aujourd’hui, le souvenir du sacrifice de Guy

Môquet

serait moins ambiguë si, par ailleurs, le pouvoir politique

n’apportait pas sa caution à ces nostalgiques de

l’Algérie

coloniale qui honorent et justifient, aujourd’hui, les

assassins

des Inspecteurs des Centres sociaux éducatifs :

« morts

au champ d’honneur de leur travail…victimes de

leur engagement

pour les valeurs de la République ».

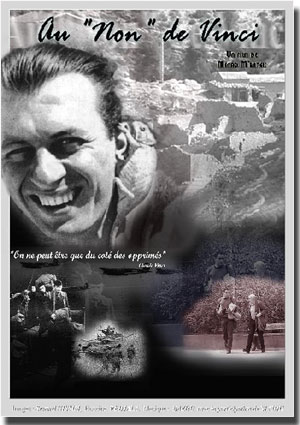

La leçon d’Henri

Alleg

La leçon d’Henri

Alleg

au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers

Face

à trois classes de terminale, l’ex-journaliste et

historien est venu témoigner de son expérience de

lutte

et de résistance contre le colonialisme et pour

l’indépendance de l’Algérie.

Il y a un mois, les

élèves ont vu la pièce de

théâtre la Question, mise

en scène par François Chattot au

Théâtre national de Chaillot. Ils ont

bien sûr lu le livre d’Henri Alleg. Et, lundi

dernier, veille du 1er

mai, ils l’accueillaient en personne juste après

la projection du film

de Laurent Heynemann (1977), adaptation de la Question. Jack Ralite,

sénateur et ancien maire d’Aubervilliers, a fait

le déplacement pour

assister à cette rencontre. À

l’arrivée d’Alleg, accompagné

de

Mme Parquier, proviseure du lycée Le Corbusier, et

de Catherine Robert,

professeure de philosophie, à l’initiative de ce

projet en plusieurs

épisodes, les élèves se

lèvent.

Sofia prend le micro pour souhaiter la bienvenue.

« C’est un honneur. Je voulais vous

remercier d’être présent parmi

nous. Nous sommes très contents... »

Émue, Fatima l’est aussi, qui a la

lourde tâche de formuler la première

question : « On aimerait.... (

lire la suite)

L'ACCA vous invite

L'ACCA vous invite

à signer la pétition

pour les COMORES.

lien sur le site de http://www.sos-comores.org/index.html

Lucie AUBRAC

L’anticolonialiste

Par Alain Ruscio, historien. in

l'Humanité 17/03/2007

À l’occasion des

hommages nombreux qui seront rendus à Lucie Aubrac,

les projecteurs seront surtout braqués - et c’est

bien naturel - sur

son action héroïque durant la Seconde Guerre

mondiale. Mais sa vie

citoyenne ne s’est pas achevée au moment de la

capitulation de la bête

immonde du nazisme.

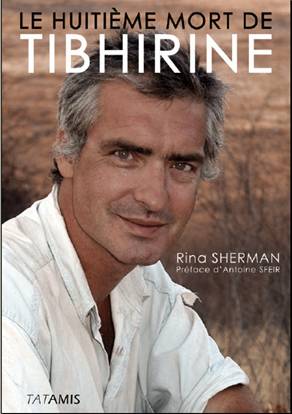

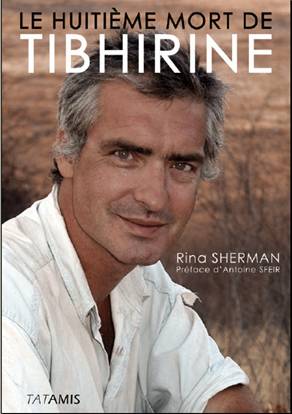

Victime d’une

campagne calomnieuse sans précédent, en

février 2004, le grand reporter Didier Contant fait une

chute mortelle

d’un immeuble parisien alors qu’il

s’apprêtait à publier son

enquête

sur la mort des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Les

résultats

d’un long travail d’investigation sur le terrain

à Blida par l’ancien

rédacteur en chef de l’agence Gamma confirment que

les moines ont été

enlevés et assassinés par le GIA (Groupe

Islamiste Armé).

Mais à Paris, des

confrères affirment auprès des

rédactions parisiennes que Didier Contant travaillait pour

les services

français et algériens dans le cadre de son

enquête sur les moines,

déconseillant toute publication de son investigation. Ces

lobbies,

composés de journalistes, d’éditeurs,

d’avocats et d’organisations de

droits de l’homme, brandissent le témoignage

d’un sous-officier

transfuge de l’armée algérienne,

tendant à prouver l’implication de

l’armée dans le rapt des moines. Didier Contant

vivait cette campagne

calomnieuse comme une catastrophe professionnelle ;

dépossédé de son

honneur, de sa dignité et de la capacité de

gagner sa vie, il ne put

l’accepter.

Rina Sherman livre un

témoignage saisissant sur la mort

de son compagnon, Didier Contant. Pour rendre hommage à

l’homme qu’elle

a aimé, elle raconte avec brio leur grande histoire

d’amour et la

tragédie qu’ils ont vécues. Son

récit se lit comme un roman, comme un

thriller, dans lequel suspense, investigation et combat se confondent

dans une réflexion essentielle : il ne faut pas se taire

afin que soit

respecté l'un des droits fondamentaux de l’homme,

la liberté

d’expression.

Exilée d’Afrique du

Sud en 1984, Rina Sherman, cinéaste

et anthropologue, a fait ses études avec Jean Rouch avant

d’effectuer

une étude ethnographique sur les Ovahimba en Namibie et en

Angola. Elle

vit à Paris.

Conception graphique : Jophan

ISBN : 978-2-9523647-4-4

Prix : 19,90€

Décès

de

Gaston DONNAT

- article de l

'Humanité

du 8 février 2007

- son livre

"Afin

que nul n'oublie"

- les

mots de

l'association aux obsèques de Gaston Donnat.

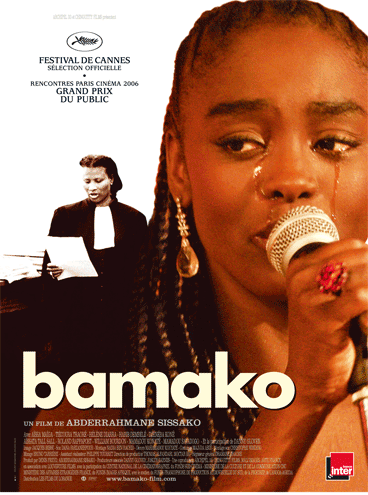

L' ACCA participe

à la diffusion

L' ACCA participe

à la diffusion

et aux débats sur le film.

Qu'elle recommande à tous ses adhérents et amis

avec les mots de

Geneviève Buono.

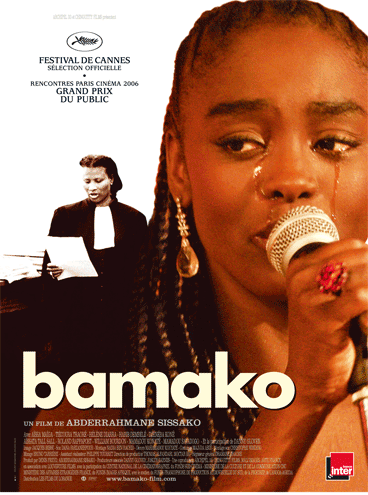

Cher, très

cher Abderrahmane Sissoko

Du fond du cœur, merci,

merci.

Vous êtes l’honneur

de l’humanité.

En cette époque

cupide, sans pitié, égoïste et morose,

Dont le seul moteur est

l’argent.

Vous avez poussé

votre cri,

Un cri qui

s’épanouit

dans la lumière de l’espérance,

La rose de votre Bamako.

Votre film, par la

puissance généreuse de son intelligence,

tellement

rayonnante qu’elle atteint au sublime,

Est une force

extraordinaire,

Touchante et

vénéneuse.

Et pas seulement pour les

peuples d’Afrique

Car tous, nous sommes des

Africains,

Stupide est celui qui le

sent pas, ne le voit pas,

Tous, nous sommes

confrontés à l’emprise des

multinationales qui mènent

le monde à sa perte et rêvent de notre retour

à

l’état d’esclave.

C’est pour ça que

vivre est difficile -je veux dire vivre sans lutter-

Car tous, il suffit de

s’unir et d’y croire.

Le monde est à

nous, elle est à nous, la Terre,

Oui, Bamako est le film

qu’il faut voir,

Dont notre jeunesse doit

se nourrir,

Partout, à tous, il

faut montrer ces images

Comédiens

animés

d’une inspiration si belle que l’on se demande

s’ils jouent un

rôle ou si ce que vous mettez, cher Abderrahmane, dans votre

boîte est la réalité.

La

vérité. Enfin elle

apparaît,

arrachant les

masques hypocrites de ces tyrans qui mènent le

monde, travestis en bienfaiteurs.

Ce monde est

à nous. Changeons-le ! Unissons-nous. Inversons le

sens

que ces soit-disant décideurs voudraient impulser

à nos

destinées. Construisons un avenir riche de

solidarité

et d’amour du prochain. A bas l’ère du

libéralisme !Vive

le monde des travailleurs libérés, vive la

Terre !

Geneviève BUONO

LDH

TOULON

Accueil

l'avenir est aux

peuples ! :

Accueil

Contacter l'ACCA

Pour nous contacter, cliquez ici !

Victime d’une

campagne calomnieuse sans précédent, en

février 2004, le grand reporter Didier Contant fait une

chute mortelle

d’un immeuble parisien alors qu’il

s’apprêtait à publier son

enquête

sur la mort des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Les

résultats

d’un long travail d’investigation sur le terrain

à Blida par l’ancien

rédacteur en chef de l’agence Gamma confirment que

les moines ont été

enlevés et assassinés par le GIA (Groupe

Islamiste Armé).

Victime d’une

campagne calomnieuse sans précédent, en

février 2004, le grand reporter Didier Contant fait une

chute mortelle

d’un immeuble parisien alors qu’il

s’apprêtait à publier son

enquête

sur la mort des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. Les

résultats

d’un long travail d’investigation sur le terrain

à Blida par l’ancien

rédacteur en chef de l’agence Gamma confirment que

les moines ont été

enlevés et assassinés par le GIA (Groupe

Islamiste Armé).